【一等奖】敲击命运的音符,吹奏心灵的旋律

——探究水瓶琴发生原理

渝中区重庆市杏林中学校 王果

指导教师 谭娟娟

生活中有着各种各样的乐器:喧天的锣鼓,悠扬的笙箫,柔美的二胡,轻快的小提琴,优雅的钢琴,低沉的葫芦丝…… 我却对孩童时给我带来无限欢乐的玩具——小板琴恋恋不忘。它仅用一把小锤子,去敲击上面的8个音块,就能发出悦耳动听的8个不同音调,演奏出美妙的旋律。

我却对孩童时给我带来无限欢乐的玩具——小板琴恋恋不忘。它仅用一把小锤子,去敲击上面的8个音块,就能发出悦耳动听的8个不同音调,演奏出美妙的旋律。

学习了物理第二章声学的知识,我也想尝试着自己做一个小板琴。可惜不知道8个音块的材料。于是,我琢磨着,用什么能够代替板琴呢?我突然想到了音色同样清脆的玻璃瓶。可是,每个空玻璃瓶敲出来的音调几乎是一样的,要怎么改变玻璃瓶的音调呢?我不禁想到生活中的可乐瓶,当瓶中的可乐多少不同时,敲击起来,听到的音调好像也各不相同。

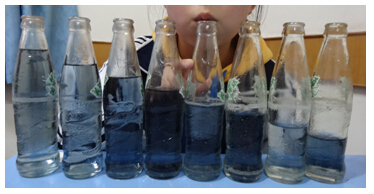

由于板琴有8个音块,能发出“1,2,3,4,5,6,7,i”8个不同的音调,所以我准备了8个几乎一模一样的玻璃瓶,放在水平桌面上,在其中依次倒入不同高度的清水,来模拟我的8音板琴。可是,玻璃瓶是透明的,清水也是透明的,看不出水位的高低差异,怎么办呢?聪明的我想到了在水里加些墨水着色。于是,我在清水中加入了适量的墨水,原来透明的清水变成墨蓝色,我再用筷子将它们搅拌均匀。看,水位差异显而易见,容易分辨多了。

我用筷子敲了敲,发现音色不是很清脆,反而有点沉闷。依据我吃饭的经验,我果断的把木筷子换成了铁勺。听,声音清脆悦耳多了。可是,音调却不是很准,忽高忽低,有点儿跑调,这是怎么回事呢?

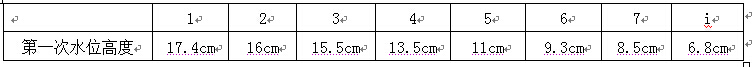

我用三角板测量每个玻璃瓶中的水位高度(如图所示),用三角板的一条直角边紧贴水平桌面,另一条直角边对准玻璃瓶,观察水位高度并记录下来(如下表所示)。

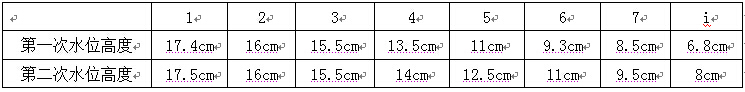

测量完八个玻璃瓶后,我发现每个玻璃瓶的水位高度相差太大而且没有规律,所以导致音调不准。我又仔细观察了音准较准确的“1,2, 3” 三个玻璃瓶中的水位高低,每瓶水位大约相差 1.5cm 。于是我猜想:是不是只要让每个玻璃瓶的水位高度都相差 1.5cm ,音调就准确了呢?于是,我进行了第二次实验,用三角板将每个玻璃瓶中的水位高度差都调整为 1.5cm (水位高度如下表所示),再用铁勺敲

击玻璃瓶。咦,怎么音调还是不准确?

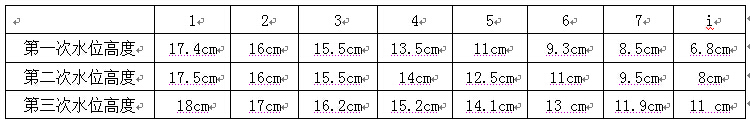

前两次实验的失败没有浇灭我的意志,执着的我决定换一个思路,凭借自己的耳朵先把音调调准,再寻找其中的规律。终于,经过我的不懈努力,“1,2,3,4,5,6,7,i”的音调已几近标准了。这次我再用三角板测量出每个玻璃瓶中的水位高度(如下表所示),发现每个玻璃瓶里的水位仅相差大约 1cm 。虽然不能保证完全的准确,但是我的水瓶板琴却成功了。激动的我演奏了一曲《欢乐颂》为自己庆贺。

通过上面的实验数据分析,我得出结论:水越多,玻璃瓶发出的音调越低;水越少,玻璃瓶发出的音调越高。而且相邻音调的水位差大致相同。

为什么会这样呢?我拿起玻璃瓶仔细端详,又再动手敲敲,发现了其中的奥秘:敲击玻璃瓶能够发出声音,是因为玻璃瓶在振动。至于为什么每个玻璃瓶发出的音调不同,是因为玻璃瓶里的水影响了玻璃瓶的振动:水越多,玻璃瓶的质量就越大,玻璃瓶就越不容易振动,因此玻璃瓶振动的频率就会越低,音调也会越低;相反,水越少,玻璃瓶的质量就越小,玻璃瓶就越容易振动,因此玻璃瓶振动的频率就会越高,音调也会越高。

玻璃瓶不仅可以敲着发声,喝水时淘气的我也曾吹过玻璃瓶,同样可以发声。那么,吹玻璃瓶时的发声情况和敲击时相同吗?好奇的我依次吹了每个玻璃瓶,果然发现了不同之处:按照同样顺序来吹玻璃瓶,而发出的却是“i,7,6,5,4,3,2,1。” 装水越多的玻璃瓶,吹起来音调越高;装水越少的玻璃瓶,吹起来音调越低。刚好和敲击玻璃瓶的情况相反。这又是为什么呢?

装水越多的玻璃瓶,吹起来音调越高;装水越少的玻璃瓶,吹起来音调越低。刚好和敲击玻璃瓶的情况相反。这又是为什么呢?

经过分析,我似乎找到了答案:原来,向玻璃瓶中吹气时,振动发声的是里面的空气柱。水位越高,空气柱就越短,空气柱振动频率越高,音调就高;水位越低,空气柱越长,空气柱振动频率就越低,音调也就越低。

敲击玻璃瓶可以代替和板琴相似的打击乐器,吹奏玻璃瓶可以代替和笛子相似的管乐器。那些看似复杂的乐器,可以用生活中信手拈来的简单物体去代替。可见物理与生活息息相关,密不可分,只要在生活中善于发现,不仅能学好物理,也能收获更多乐趣。

评语:动手动脑学物理,想想做做探学问。反复实验,决不放弃,收获成功,享受乐趣。

您的位置:>>

您的位置:>>